はじめに

レイアウトは成果を変える

あなたが一生懸命作ったパワーポイント資料。

しかし、会議やプレゼンの場で「なんとなく伝わらない」「最後まで見てもらえない」という経験はありませんか?

それ、内容が悪いのではなく、レイアウトに問題がある可能性が高いです。

実際、ビジネスの現場では、同じ内容でも見せ方(レイアウト)だけで採用率が大きく変わることが多々あります。

ある企業では、資料のレイアウト改善だけでプレゼン承認率が15%向上したという社内データもあります。

なぜこれほどまでに、レイアウトが成果に直結するのでしょうか?

その答えは、「人間の視線の動き方」と「情報整理の仕方」にあります。

Contents

人間の視線は一定パターンで動く

人間の視線はランダムに動くわけではなく、一定のパターンを持っています。

代表的なのが**「Z型」と「F型」**の2種類です。

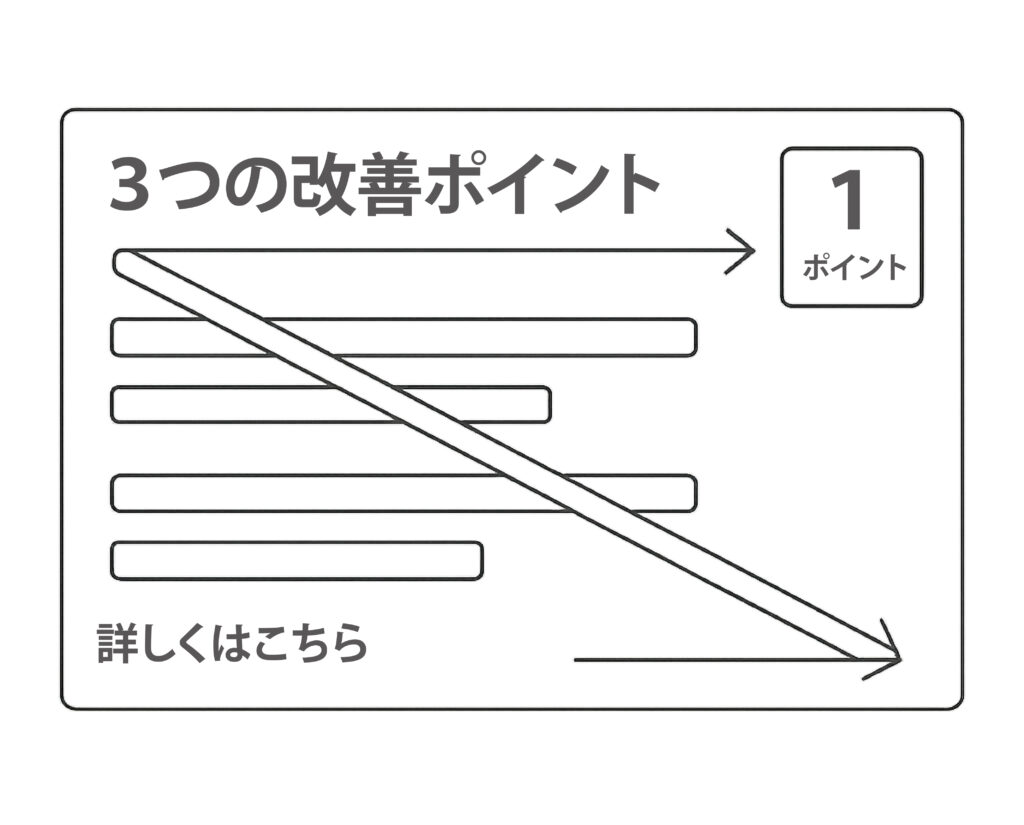

2-1. Z型(Z-Pattern)

- 動き方:左上 → 右上 → 左下 → 右下へと、Z字を描くように移動

- 向いている資料:プレゼン資料、広告、セールススライドなど、短時間で概要を伝える場合

- 特徴:

- 最初の視線は左上(タイトル・メインビジュアル)に集まる

- 右上には補足情報やサブキャッチを配置

- 左下には詳細説明やサポート要素を置く

- 右下は視線の終着点。CTA(行動喚起)や結論を書くと効果的

例:

新製品紹介スライド

- 左上に製品名とキャッチコピー

- 右上にメイン画像や特徴を一言

- 左下に補足説明

- 右下に「詳細は次ページ」や問い合わせ情報

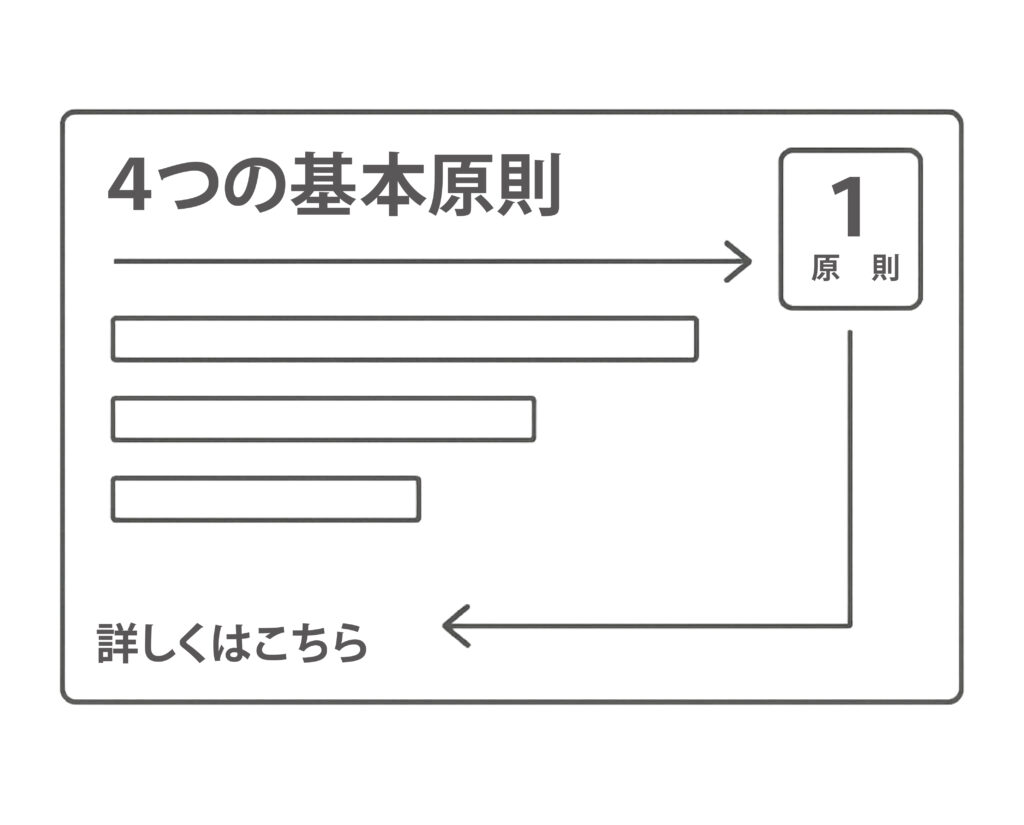

2-2. F型(F-Pattern)

- 動き方:左上から横へ → 左に戻る → 下方向へ進む(F字型)

- 向いている資料:報告書、分析資料、詳細仕様書など、情報量が多く順序立てて読む必要がある場合

- 特徴:

- 最初の視線は左上の1行目に集まる

- 1〜2行目で概要を把握

- 段落の頭を追いながら必要な部分だけ読み進める

- 横方向の動きは冒頭だけで、その後は縦スクロール的に視線が落ちる

例:

売上分析レポート

- 左上に期間・概要を明記

- 次に主要指標のハイライト(数値・グラフ)

- 段落頭にサブ見出しを配置

- 詳細データや補足は下部へ

視線誘導と情報整理の相互作用

視線パターンを理解しても、情報整理ができていなければ効果は半減します。

視線誘導と情報整理は、両輪で機能して初めて「伝わる」資料になります。

3-1. 見出しは「視線の入口」に置く

- Z型では左上、F型では左上1行目が入口

- 見出しは短く、キーワードを先頭に

- フォントサイズや色で「ここから読む」ことを示す

3-2. 補足情報は「自然に流れる場所」に置く

- 重要ではないが必要な情報は、視線の二次的な到達ポイントに

- 視線の流れを邪魔しない位置に配置(Z型なら左下、F型なら段落末尾など)

3-3. 余白は「視線の休憩ポイント」

適度な余白は情報のまとまりを示し、理解負荷を軽減

情報を詰め込みすぎると視線が迷子に

ビジネス現場での実例

4-1. A案(文字詰め込み型)

- スライド全体に小さい文字がびっしり

- 見出し・画像の区別がつきにくい

- 視線がどこから始まり、どこで終わるのか不明確

- 結果:最後まで読まれない、理解度が低い

4-2. B案(整理+余白型)

- Z型またはF型を意識した配置

- 見出しと本文が明確に区別

- 情報が3〜5ブロックに整理され、余白が確保されている

- 結果:短時間で概要が把握でき、記憶にも残る

研修現場の教え:「見た目の整理=内容の整理」

これは大手企業の資料作成研修でも強調されるポイントです。

視線誘導を取り入れる資料作成法

目的を明確化する

なぜ重要か

- 視線パターン(Z型・F型)は「何を最も早く伝えたいか」によって決まる。

- 目的が不明確だと、重要情報の位置が曖昧になり、視線が分散する。

やり方

- 資料を見た人に「最初の10秒で何を理解してほしいか」を1文にまとめる。

- 概要・メインメッセージを重視するならZ型、詳細・順序立てを重視するならF型を選択。

失敗例

- 概要重視なのにグラフや表を冒頭に置き、数字の説明が長くなる → 興味が薄れる。

改善例

- Z型で左上に「結論+ビジュアル」、右下に「詳細リンク」。

情報の優先度を決める

なぜ重要か

- 情報が同じ大きさ・同じ位置で並ぶと、読み手はどれから見ればいいか迷う。

- 優先度を決めることで、配置とデザインのメリハリがつく。

やり方

- 必須(絶対伝えるべき情報)

- 補足(理解を深める情報)

- 削除(なくても成立する情報)

→ 付箋やスプレッドシートで分類すると客観的に判断できる。

失敗例

- グラフの凡例や注釈が本文より目立つ配置。

改善例

- 必須情報は大きく中央に、補足は端に、削除対象は非表示。

重要情報を視線の出発点に配置

なぜ重要か

- 人間の視線は「左上」または「最初の行」から始まる習性がある。

- 出発点に重要情報を置くと、その後の情報も正しく受け取られやすい。

やり方

- タイトルの横にアイコンや写真を置き、注意を引く。

- Z型なら左上、F型なら1行目の冒頭に必ず主要情報を置く。

失敗例

- 左上に会社ロゴだけを置き、メッセージが下段に埋もれる。

改善例

- ロゴを右上に移動し、左上に結論を配置。

補足情報は終着点へ

なぜ重要か

- 視線の終着点は読後の行動や印象を左右する。

- そこに補足やCTAを置くと自然に誘導できる。

やり方

- Z型なら右下にCTA(例:「詳細はこちら」)を配置。

- F型なら最後の段落末尾に補足やリンクを置く。

失敗例

- 重要リンクを左下や中段に置き、気づかれない。

改善例

- 右下や最下段にボタンや短文で行動を促す。

余白で呼吸スペースを作る

なぜ重要か

- 脳は情報を塊で処理する。余白がないと塊が判別できず、理解負荷が上がる。

やり方

- 情報ブロック間に文字サイズの2倍以上の余白を設定。

- グラフや写真の周囲も最低1cm以上のマージンを確保。

失敗例

- 行間を詰めすぎて、説明文とキャプションが一体化。

改善例

- 行間と段落間を広げ、要素同士の間隔を均一にする。

視線シミュレーションを行う

なぜ重要か

- 作り手は内容を知っているため、視線の迷いやすい箇所に気づきにくい。

やり方

- 第三者に見てもらい「どこから読み始めたか」「次にどこを見たか」を聞く。

- ヒートマップツールや録画機能を使って視線の動きを可視化。

失敗例

- 事前テストなしで提出 → 相手が重要部分を飛ばして読む。

改善例

修正版を再テストし、視線の動線が滑らかになったら完成。

6. まとめ

- レイアウトは「見た目」ではなく「伝わり方」を決める設計図

- 視線誘導は人間の自然な動きに合わせるのが基本

- 情報整理は視線誘導を最大限に生かすための必須プロセス

7. 補足:チェックリスト

- 第三者チェックを行ったか

- 資料の目的は明確か(概要 or 詳細)

- 視線パターン(Z型 or F型)を選んだか

- 重要情報は視線の入口に置いているか

- 情報は3〜5ブロックに整理しているか

- 余白を十分に確保しているか