はじめに

なぜ「画像の扱い」で資料の印象が決まるのか

ビジネス資料や提案書において「画像の使い方」は、文章やレイアウトと同じくらい重要な要素です。

どれだけ内容が優れていても、画像が荒れていたり縦横比が崩れていたりすると「素人感」がにじみ出てしまい、信頼性を損ねます。

逆に、画像を正しく扱うだけで「伝わる度」が一気に高まり、読み手に「この会社は丁寧に資料を作っている」と感じてもらえます。

本記事では、会社員が日常的に行う資料作成で失敗しないための画像活用術を、NG例と改善例を交えながら徹底解説します。

まず押さえておきたい画像形式の違い

JPEG:写真に強いが、透過には不向き

- 写真やグラデーションが多い画像に適している

- データ容量を小さくできるが、圧縮で画質が劣化する

- 背景透過はできないため、白や黒の四角が残ってしまう

PNG:ロゴやイラストに強い万能型

- 背景透過が可能で、資料背景になじませやすい

- 線や文字がくっきり表示される

- 写真には向かないケースもあり、容量が重くなりやすい

よくある失敗例

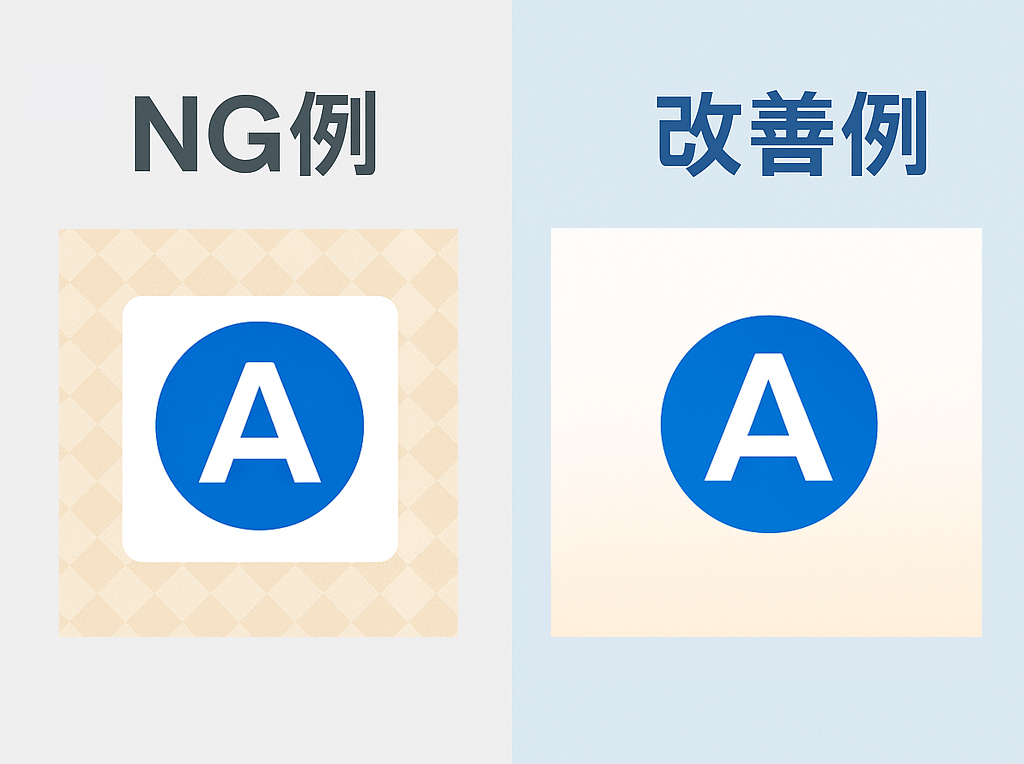

- 透過が必要なロゴをJPEGで保存 → 白い背景が出て不格好に

- 写真をPNGで貼り付け → ファイルサイズが大きすぎて資料が重くなる

実務での使い分けまとめ

- 写真 → JPEG

- ロゴ・イラスト・アイコン → PNG

- スクリーンショット → PNG(細部が潰れにくいため)

資料でよくある「画像NG例」と改善テク

ここからは、実際にありがちなミスをNG例と改善例で紹介します。

① 縦横比崩れ

- NG例:写真を無理に引き伸ばし、人が太って見える

- 改善例:比率を固定してリサイズする

② 解像度不足

- NG例:小さい画像を拡大 → ボケて見える

- 改善例:適切な解像度の素材を用意する(最低でも幅1,200px以上推奨)

③ 余白がバラバラ

- NG例:画像がスライドの端ギリギリに貼られる

- 改善例:四辺に均等な余白を取り、バランスを整える

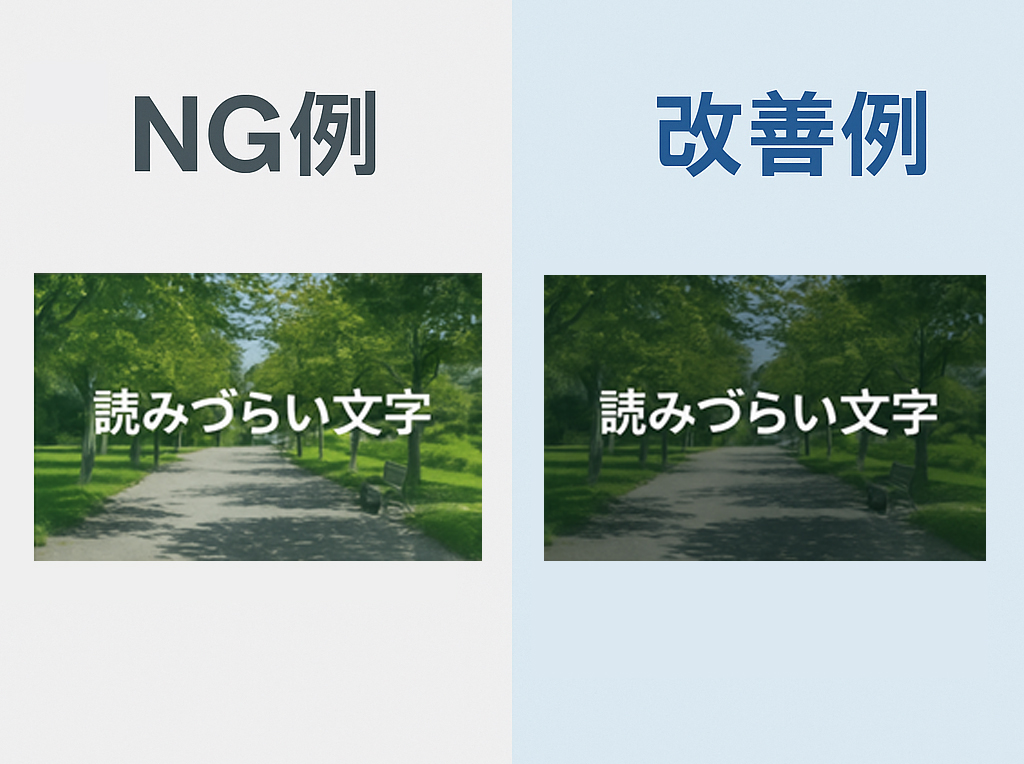

④ 背景がごちゃついて文字が読めない

- NG例:写真の上に直接テキスト → 可読性が下がる

- 改善例:半透明のオーバーレイを敷き、文字を浮かび上がらせる

⑤ PNGとJPEGの使い分けミス

- NG例:透過が必要なのにJPEGを使い、白い背景が残る

- 改善例:PNGで保存し、背景に自然になじませる

伝わる画像配置の実践テクニック

資料の画像配置は「なんとなく」ではなく、視線の流れ・サイズ感・余白のバランスを意識することで、驚くほど説得力が増します。以下では、具体的なテクニックを掘り下げて解説します。

視線誘導をデザインに組み込む

- Z型配置:左上から右上へ、斜めに視線が流れ、左下→右下へと動く。プレゼンのストーリーを自然に追わせたいときに有効。

→ 例:タイトル左上 → メイン画像中央 → 補足説明右下。 - F型配置:上から順に横に走り、段落が進むにつれて左に縦の流れが強くなる。文字量が多いビジネス資料に最適。

→ 例:左に見出し・アイコン → 右に画像 → 下に補足テキスト。 - 三分割法:画面を縦横に3分割し、交点に視線が集まりやすい。重要な写真やグラフは交点に配置すると注目度が上がる。

実務のコツ:画像の置き方は「読み手の目の動きをコントロールする設計」と考える。単なる飾りではなく「ガイドライン」の役割を担わせる。

2. サイズの統一感を持たせる

- 同じカテゴリーの画像は同じ大きさにする:アイコンや社員写真など、同列に扱うものは幅や高さを揃える。揃っているだけで「整理されている印象」を与える。

- 重要度によるサイズ差を演出する:逆に、メインとサブで「意図的に」大きさを変えると、強弱がついて理解が早まる。

- アスペクト比を崩さない:縦横比が崩れると一気に素人感が出る。特に人物写真は歪むと信頼性まで落ちる。

実務のコツ:画像の幅をスライド幅の「1/3」「1/2」などに決めておくと、統一感が出やすい。

3. 余白の使い方で高級感を演出

- 四辺の余白を均等に取る:画像が端ギリギリだと「詰め込み感」が出て安っぽくなる。四辺をそろえるだけで落ち着いた印象に。

- 余白=呼吸スペース:余白があると、受け手の脳が整理しやすくなる。特に複数の画像を並べるときは「共通の余白ルール」を設定する。

- あえて余白を広くする:文字や画像を詰め込まず、余白を「デザイン要素」として使う。特に社外プレゼンでは「余裕がある=洗練されている」という印象を与える。

実務のコツ:印象を変えたいときは「余白を削る」よりも「余白を増やす」方向で調整するのが吉。

4. 実際に使える配置パターン

- 左画像 × 右テキスト:理解を促したいときに王道。イメージ→説明という流れで直感と論理を組み合わせる。

- 上下分割(上画像 × 下テキスト):ストーリーテリング型プレゼンで効果的。最初にイメージを与え、下で説明を補足。

- グリッド配置(3列・4列):複数事例を並べるときに活用。サイズと余白をそろえて「一覧性」を高める。

まとめ

画像配置は「おしゃれに見せるため」ではなく、読み手の理解を最短ルートに導くための設計です。

視線誘導・サイズ感・余白ルールを徹底することで、同じ内容でも「伝わるスピード」と「信頼感」が格段に変わります。

まとめ:画像を制する者が資料を制す

資料における画像の扱いは、単なる「飾り」や「雰囲気づくり」ではありません。

見た瞬間に相手の理解を助けるか、それともノイズになるか。

ここで差がつくポイントは、デザインセンスではなく「基本ルールを知っているかどうか」です。

ファイル形式を正しく使い分ける

- JPEG:写真やグラデーションのある画像向け。容量を抑えつつ高画質を保てる。

- PNG:ロゴ・アイコン・透過背景が必要な素材向け。背景になじませたいときに必須。

→ 逆に使うと「白い四角が出る」「容量が無駄に重い」など、資料の完成度が一気に落ちる。

縦横比・解像度を守る

- 人物写真や製品写真は縦横比が崩れると「信頼感」を損なう。

- 解像度が低いと投影時に荒くなり、「この会社は細部に無頓着」という印象に直結する。

→ 正しいサイズ・正しい比率で扱うことが、情報の信頼性を担保する。

余白と配置で「伝わるデザイン」に変える

- 端ギリギリに貼らない。四辺の余白を揃えるだけで整理された印象に。

- メインとサブの画像サイズを意図的にコントロールして「強弱」をつける。

- 文字と写真が重なるときは、半透明オーバーレイなどで読みやすさを優先。

→ 余白は“無駄”ではなく“情報を引き立てるデザイン要素”。

基本を徹底するだけで差がつく

資料を「わかりやすい」と思ってもらえるか、「なんだか見づらい」と思われるかは、ほんの些細な差で決まります。

- JPEGとPNGを正しく使う

- 縦横比と解像度を守る

- 余白と配置で整える

この3つの基本を守るだけで、資料は「素人っぽさ」から脱却し、一気に**“伝わる資料”**へと変わります。

実務の視点で言えば:

相手に「この人の資料はわかりやすい」と思われることは、プレゼンそのものの評価に直結します。つまり、画像の扱い方は「デザインテクニック」ではなくビジネス成果を左右する武器なのです。