はじめに

フォントが資料の印象を決める力

プレゼン資料や提案書、報告書を作るとき、多くの人は「内容」に意識を向けます。

しかし、同じ文章でもフォントを変えるだけで印象が大きく変わることをご存じでしょうか。

例えば、以下のような経験はありませんか?

- 真面目な提案なのに「軽い」印象になってしまった

- 読みにくくて途中で読むのをやめられてしまった

- 他社の資料がなぜか「洗練されて」見えた

その差の大部分は、フォント選びとレイアウトで生まれます。

今回は、特に日本語フォントの代表格であるセリフ体(明朝体)とサンセリフ体(ゴシック体)に焦点を当て、特徴と使い分け方を徹底解説します。

セリフ体とサンセリフ体の基礎知識

セリフ体(明朝体)とは

構造と特徴

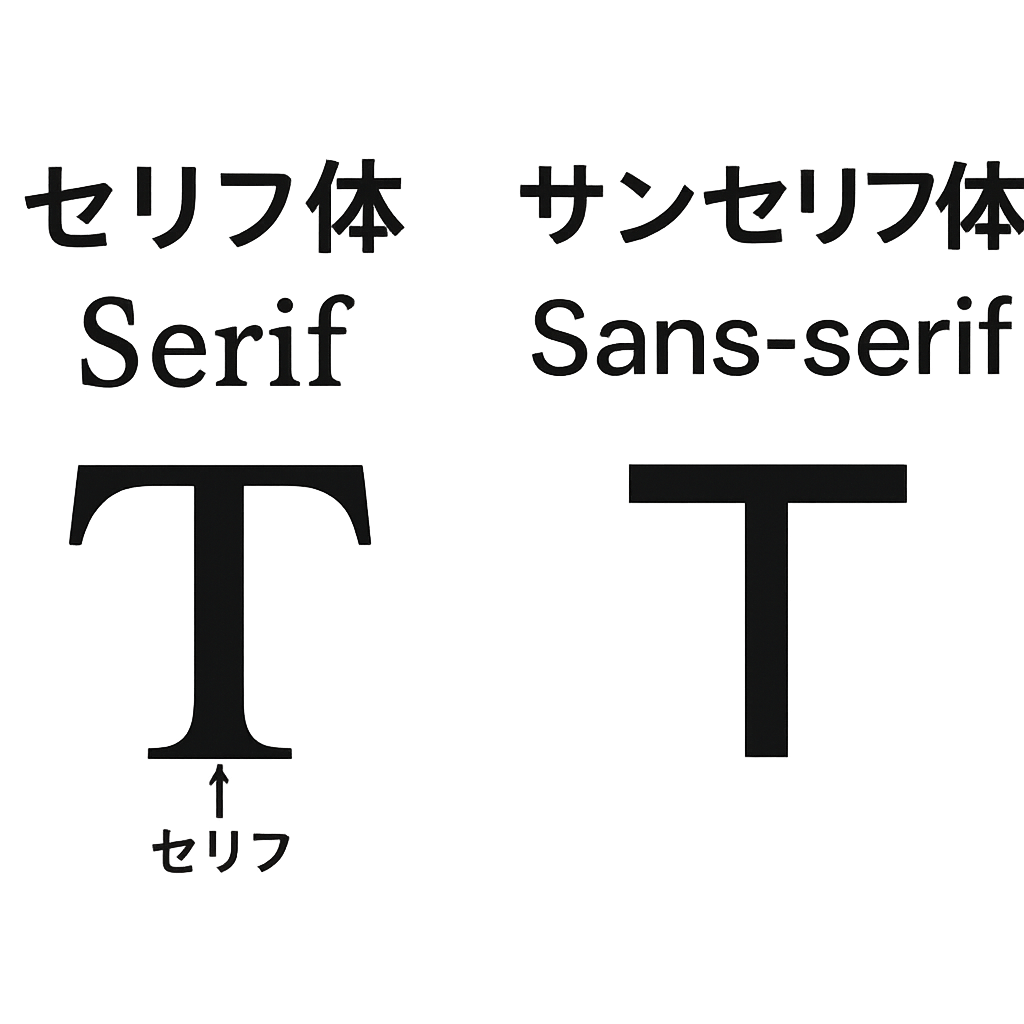

セリフ体は、文字の端に「セリフ(serif)」と呼ばれる小さな突起・飾りが付いている書体です。

日本語の明朝体では、縦線が太く、横線が細く作られる縦画強調型のデザインが一般的です。

この太細のコントラストは、江戸時代の木版印刷や明治期の活版印刷の影響を受けており、毛筆の筆致に近い表現が可能です。

そのため、紙面上で流れるような美しい字形を再現でき、特に縦書きの文章で映えます。

印象面の効果

- 上品・格調高い:長い歴史と書籍文化に根差しており、公文書や文学作品に多用される。

- 落ち着き・信頼感:新聞・書籍・法律文書などでの使用実績が、信頼性を直感的に感じさせる。

- 知的・フォーマル:アカデミックな印象を付与しやすい。

実際の代表例

- 游明朝(Mac標準搭載/Adobe Fonts):モダンで読みやすい明朝体。本文にも見出しにも対応。

- ヒラギノ明朝(Mac・iOS標準):シャープでくっきりした線、現代的デザインにも合う。

- MS明朝(Windows標準):歴史が長く、多くの印刷物に採用されてきた。

長所

- 長文の可読性が高い

縦横のコントラストが目の動きを助け、文字がつながって見えにくくなるため、行を追いやすい。 - 紙媒体で美しく見える

インクの濃淡や紙質との相性が良く、特に上質紙や新聞紙で映える。 - 文字組みの効率

横線が細いため、同じポイントサイズでも字間を詰めやすく、情報量を多く載せられる。

短所

- 小さいサイズや低解像度に不向き

横線が細すぎると潰れたり、かすれたように見える(例:古いモニター、プロジェクター)。 - モダンな印象には向きにくい

スタートアップやカジュアルなデザインではやや古風な印象になる。

サンセリフ体(ゴシック体)とは

構造と特徴

サンセリフ体は「Sans(〜なし)」+「Serif(飾り)」の名の通り、セリフのない書体です。

日本語のゴシック体は、縦横の線幅がほぼ均一で、直線的・幾何学的な形状を持ちます。

活字史的には、20世紀初頭の看板・ポスター・見出し用途で普及しました。

横書きにも縦書きにも対応できますが、特に横書きとの相性が良く、モニター上の可読性に優れています。

印象面の効果

- 現代的・カジュアル:飾りがないため、軽快でシンプルな印象。

- 力強さ・即時性:太い線で構成されるため、視覚的な存在感が大きい。

- 親しみやすさ:新聞広告・交通案内・Web UIなど、生活の中で目にする機会が多い。

実際の代表例

- 游ゴシック(Mac標準搭載/Adobe Fonts):可読性と現代性を両立。

- ヒラギノ角ゴ(Mac・iOS標準):シャープな形状で、印刷物からデジタルまで対応。

- メイリオ(Windows標準):スクリーン表示向けに設計され、UIやWebに最適。

長所

- スクリーン表示での視認性が高い

線の太さが均一で、低解像度でも文字が潰れにくい。 - 見出し・強調に適する

太くはっきりした形で注目を集めやすい。 - 情報の即時伝達に有効

案内表示や広告コピーなど、瞬間的に読ませたい場面で強い。

短所

高級感や伝統感にはやや不向き

ブランド戦略や公文書など、重厚感を求める場面では合わないことがある。

長文では単調になりやすい

線の太さが均一なため、文章のリズム感が乏しく、長く読むと疲れやすい。

新聞はなぜ明朝体なのか

歴史的背景と文化的理

日本の新聞は明治時代から明朝体を採用してきました。

その理由は、当時の印刷技術が**活版印刷(鉛活字)**であり、活字のデザインは筆で書かれた楷書体をもとにしていたからです。

楷書の筆致は、縦線が太く横線が細い明朝体の構造と一致します。

結果として、書籍と同じく「新聞=知的・信頼できるメディア」という印象が定着しました。

長時間読んでも疲れにくい可読性

新聞は1ページあたり数千文字、1部で数万文字に及ぶ長文を読ませる媒体です。

明朝体は縦線と横線のコントラストが明確で、文字の形状が認識しやすくなります。

特に縦書き紙面では、縦線の太さが視線のガイドとなり、活字の流れを追いやすいというメリットがあります。

さらに、縦横の強弱があることで文字の形に「呼吸」が生まれ、密集した文字列でも潰れた印象を与えません。

この性質は、細かい活字を長時間読む新聞読者にとって大きな利点です。

紙面レイアウトの効率性

新聞は限られた紙面に多くの情報を載せる必要があります。

明朝体は横線が細いため、同じポイントサイズでもゴシック体より字間を詰められます。

結果として1ページあたりの文字収容数が多くなるため、ニュース・広告・コラムを効率的に配置できます。

例:

- 明朝体 9pt:行間を狭くしても可読性が保たれる

- ゴシック体 9pt:線の太さが均一なため詰めると黒塗りのように見えやすい

信頼感・格式の心理効果

書体は読者の印象形成に直結します。

明朝体は書籍・論文・法律文書といった権威ある文書で長年使用されてきたため、自然と「信頼できる情報源」という印象を与えます。

新聞社にとって、公正・中立・信頼性はブランド価値の核であり、明朝体はその価値を視覚的に補強しています。

印刷適性

新聞紙は上質紙に比べて粗く、インクのにじみが起こりやすい用紙です。

明朝体の横線は細いものの、縦線は太く、字形の骨格がしっかりしているため、にじみやかすれがあっても判別しやすい形状になっています。

これが新聞印刷の環境に合っていたという物理的理由もあります。

応用:ビジネス資料での活用

新聞の性質は「長文・高密度・信頼性重視」という点で、以下の資料と共通します。

- 企業の年次報告書(アニュアルレポート)

- 白書・調査レポート

- 学会発表資料(紙配布用)

これらでは、本文に明朝体を採用することで読みやすさと信頼感を両立できます。

特に印刷配布前提の資料では、新聞と同様に明朝体が有効です。

Webサイトの見出しはゴシック体が多い理由

画面表示で潰れにくい

Webは紙とは違い、表示環境が多様です。

- 高解像度の最新スマホ

- 古いオフィスPC

- 低価格モニター

など、解像度・発色・コントラストがバラバラです。

明朝体は横線が細いため、低解像度や小さい文字サイズでは線が欠けたり滲んだりして判別しづらくなります。

一方、ゴシック体は線幅が均一で太さがあり、どの環境でもくっきり視認できるため、見出しや短文での使用に強いのです。

視覚的インパクトと認知スピード

Webサイトの見出しは数秒以内に内容を理解させることが求められます。

太く均一な線のゴシック体は、形がシンプルなため認識スピードが速く、遠目や小さなサムネイル表示でも判読性を保ちます。

これは、道路標識や案内板でゴシック系フォントが多用される理由とも共通しています。

現代的・親しみやすい印

ゴシック体は、20世紀以降の商業広告・工業製品・公共サインなどで普及し、現代的で合理的なイメージを持たれています。

テック系やスタートアップのWebサイトがゴシック体を選ぶのは、

- 新しさ(イノベーティブ)

- 開放感(フラットでフレンドリー)

を演出する狙いがあります。

応用例:プレゼン資料での活用

プレゼンのタイトルスライドや各章見出しは、一瞬でテーマを理解させる必要があるためゴシック体が有効です。

特にスクリーン投影時は、会場の明るさやプロジェクター性能に影響されにくい利点があります。

書籍・教科書での使い分け

小説や評論集 → 明朝体

文学作品や評論集などの長文は、読者がじっくり文字を追う前提です。

明朝体は縦横の線の強弱があるため、文字の形が判別しやすく、長時間読んでも疲れにくい。

また、筆致を感じさせるデザインが作品世界への没入感を高めます。

理科・数学の教科書 → ゴシック体

理系教科書では図版・数式・記号が多く登場します。

ゴシック体は線幅が均一なため、数字や記号との混在でも見やすく、情報が整理された印象を与えます。

さらに、黒板やホワイトボードの板書に近い雰囲気を持たせられるため、学習効果にも寄与します。

応用例:ビジネススライドでの組み合わせ

- 数字・グラフ:ゴシック体(視認性・即時理解)

- 説明文・補足:明朝体(落ち着いた情報提示)

この組み合わせにより、資料全体にリズムと情報優先度が生まれます。

ブランドロゴの事例

高級ブランド(セリフ体)

- 例:ルイ・ヴィトン、ティファニー、カルティエ

- 理由:セリフ体は歴史的に印刷物や銅版画の文字として使われ、クラシックで高級な印象を持たれる。

- 繊細な飾り(セリフ部分)が「職人の技」「伝統の継承」を想起させ、ブランドストーリーと親和性が高い。

ITブランド(サンセリフ体)

- 例:Google、Facebook、Spotify

- 理由:サンセリフ体はフラットでモダン、デジタルスクリーンでの視認性が高い。

- テクノロジー分野では「開放的・シンプル・使いやすい」というメッセージを込めるのに適している。

- アプリやUIのフォントとの統一感も取りやすい。

フォント選びがブランド戦略に与える影響

ロゴのフォントは単なるデザイン要素ではなく、ブランドの人格や価値観を象徴する要素です。

そのため、セリフ体/サンセリフ体の選択は、業種やブランドストーリーと直結します。

ビジネス資料での効果的な使い分け

資料目的別マッチング

| 資料目的 | 推奨フォント | 理由 |

|---|---|---|

| 権威・信頼性重視 | 明朝体 | 歴史的背景と落ち着き |

| インパクト重視 | ゴシック体 | 視認性・強調力 |

| 長文説明 | 明朝体 | 読み疲れ防止 |

| プレゼン表示 | ゴシック体 | スクリーン適性 |

見出しと本文の組み合わせ

逆パターン:見出し=明朝体、本文=ゴシック体

→ 見出しに品格を与えつつ本文を親しみやすく

王道型:見出し=ゴシック体、本文=明朝体

→ メリハリが出てプロっぽい

読みやすさを左右する細部調整(詳細解説)

資料や記事の可読性は、フォント選びだけでなく、文字サイズ・行間・字間の調整によって大きく左右されます。

これらの調整はデザインというよりタイポグラフィの基礎技術であり、内容を「伝える力」を直接高めます。

文字サイズの設定

紙媒体の場合(目安:10〜12pt)

- 根拠:書籍や雑誌では、一般的に本文サイズが10〜12pt程度に設定されています。これは「視距離(読む距離)30〜40cm」において、無理なく焦点が合い、行を追いやすい大きさだからです。

- 注意点:

- 小さすぎると細部が潰れ、読むスピードが落ちる。

- 大きすぎると視線移動が増えて疲れやすくなる。

- 応用:

- 報告書やレポートなど長文中心 → 10.5〜11pt

- 資料配布や短時間閲覧用 → 12pt以上で瞬時に読めるように

スライド(画面表示)の場合(目安:24pt以上)

- 根拠:プレゼンは通常2〜5m離れた場所から見るため、紙の約2倍のサイズが必要。

- プロジェクターや大型モニターは解像度や明るさが環境に左右されるため、安全圏は24pt以上。

- 注意点:

- 20pt未満は会場の後方からほぼ読めない。

- 文字を詰め込みすぎず、1スライド1メッセージが基本。

行間(行送り)の設定

推奨:文字サイズの1.4〜1.6倍

- 根拠:タイポグラフィ理論では、行間は文字の高さ(x-height)や視線の移動リズムに影響します。

- 行間が狭すぎると:

- 行と行が視覚的にぶつかり、読み間違いや行飛ばしが起きやすくなる。

- 行間が広すぎると:

- 視線移動が増えて、逆に読みにくくなる。

媒体別の行間調整

- 紙媒体(長文):文字サイズの1.4倍程度が自然。

- Web記事:1.6〜1.8倍(スクロール環境では行間広めが読みやすい)。

- スライド:1.2〜1.4倍(短文中心のため詰めても可読性を保てる)。

字間(文字間隔)の設定

詰めすぎない理由

- 日本語の可読性研究(印刷学会ほか)では、字間が狭すぎると文字の識別に時間がかかり、読解速度が落ちることが報告されています。

- 詰めすぎると「黒い塊」に見え、視覚的な負担が増します。

調整の基本

- 紙媒体:フォントのデフォルト設定で十分な場合が多い。

- スライド:見出しはやや広め(1〜3%)にすると読みやすい。

- Web:CSSで

letter-spacing: 0.05em〜0.1em程度が目安。

3つの要素の相互関係

文字サイズ・行間・字間は単独ではなく、相互作用で可読性を左右します。

例えば:

- 文字を大きくしたら行間も広げないと圧迫感が出る。

- 行間を狭めたら字間を少し広げて視認性を確保する。

応用チェックリスト

- 文字サイズは用途に合っているか(紙=10〜12pt、スライド=24pt以上)

- 行間は1.4〜1.6倍になっているか

- 見出しの字間は少し広げているか

- 試しに印刷・スクリーン投影して読みやすさを確認したか

まとめ(詳細版)

フォントは、資料デザインの中でも最も早く印象を伝える要素です。

同じ内容でも、フォントの選び方一つで「信頼できる資料」にも「軽く見える資料」にもなります。

つまりフォント選びは単なる装飾ではなく、説得力そのものを左右する戦略的な選択です。

明朝体(セリフ体)がもたらす効果

- 信頼感と権威性

書籍・論文・新聞などで長く使われてきた歴史から、自然と「信頼できる情報源」という印象を与える。 - 長文に適した読みやすさ

縦横の線の強弱により、行を追いやすく長時間読んでも疲れにくい。 - 応用:報告書、白書、契約書、紙配布の提案資料

ゴシック体(サンセリフ体)がもたらす効果

- 即時認知と視認性

線幅が均一でくっきりと表示され、スクリーンや遠距離からでも判読しやすい。 - 現代的で親しみやすい印象

WebやUIで多用され、カジュアルかつフレンドリーな雰囲気を演出。 - 応用:プレゼン見出し、数字・グラフ、Web用スライド

選び方の指針

フォント選びは、媒体・目的・読者層の3つを軸に判断すると失敗しにくいです。

- 媒体:紙媒体かスクリーンかで可読性の条件が変わる

- 目的:信頼性重視か、インパクト重視か

- 読者層:年齢層や業界によって、好まれる書体の印象が異なる

今日からできる改善ステップ

- 資料の目的を一言で書き出す(例:「信頼感を持って説明したい」)

- その目的に合うフォントを明朝体かゴシック体から選択

- 見出しと本文で書体を使い分けてメリハリをつける

- 実際に印刷・投影して視認性を確認

フォントは「読まれるか捨てられるか」の分かれ目を作ります。

内容に自信があるなら、その価値を最大限に伝えるために、目的に合ったフォント選びを欠かさないことが、資料デザインの質を一段引き上げる鍵になります。